Développée par Henri Tajfel dès les années 1970, la théorie de l’identité sociale, que John Turner et ses collaborateurs ont complétée par la théorie de l’auto-catégorisation dans les années 1980, exerce depuis lors une influence prépondérante sur les approches psychosociales du groupe, de l’identité et des relations intergroupes.

Tajfel et Turner (1979, 1986) établissent une définition du concept de groupe :

... une collection d’individus qui se perçoivent comme membres d’une même catégorie, qui attachent une certaine valeur émotionnelle à cette définition d’eux-mêmes et qui ont atteint un certain degré de consensus concernant l’évaluation de leur groupe et de leur appartenance à celui-ci.

cet article est basé sur celui initialement rédigé par Frédérique Autin de l'Université de Poitiers. Il s'agit d'une réécriture qui en corrige les coquilles, en reformule certains points et en développe d'autres, en particulier la section relative au conflit intergénérationnel. Ce document présente l'intérêt d'être accessible à toute personne, universitaire ou non, moyennant toutefois concentration et motivation à comprendre cette théorie de l'identité sociale en ce qu'elle fournit un formidable outil d'analyse de nombreux phénomènes et mouvements sociaux, historiques ou actuels, dans des perspectives macro- et micro-psychosociologiques.

cet article est basé sur celui initialement rédigé par Frédérique Autin de l'Université de Poitiers. Il s'agit d'une réécriture qui en corrige les coquilles, en reformule certains points et en développe d'autres, en particulier la section relative au conflit intergénérationnel. Ce document présente l'intérêt d'être accessible à toute personne, universitaire ou non, moyennant toutefois concentration et motivation à comprendre cette théorie de l'identité sociale en ce qu'elle fournit un formidable outil d'analyse de nombreux phénomènes et mouvements sociaux, historiques ou actuels, dans des perspectives macro- et micro-psychosociologiques.

Vous pouvez filer directement en bas de page pour visionner la présentation de Thibault Gouttier ; c'est fluide, clair. Vous comprendrez aisément cette théorie désormais incontournable. Vous pourrez alors lire cette page avec beaucoup plus de facilité et pourrez vous aussi expliquer cette théorie à vos collègues ou proches impressionnés par votre culture en sciences humaines et sociales.

Quelques définitions :

- exogroupe : groupe autre que celui auquel un individu s'identifie et considère comme son groupe d'appartenance. Les exogroupes réunissent donc l'ensemble des personnes identifiées et catégorisées par un individu comme n'étant pas membres de son groupe d'appartenance (endogroupe).

- endogroupe : groupe d'appartenance ou de référence d'un individu. Il réunit l'ensemble des personnes avec qui il s'identifie (classe sociale, goûts, valeurs, intérêts divers ...) et avec qui il apprécie interagir.

- ethnocentrisme : fait de vivre sa propre culture comme si elle était la norme universelle, et de la prendre comme un cadre de référence permettant de juger d'autres cultures, pratiques, comportements, croyances, sans considération pour les normes qui ont cours dans ces cultures étrangères.

- catégorisation sociale : processus mental consistant à regrouper en diverses catégories des individus et/ou des groupes d'individus semblant présenter des caractéristiques (sociales) communes afin de créer une image structurée d'une réalité sociale. Le fait de catégoriser les individus (les "autres") permet de faciliter le traitement de l'information ; il n'est plus nécessaire de traiter tous les éléments relatifs à un individu donné. Il suffit de déterminer à quelle catégorie cet individu appartient puis de se baser sur les informations associées à la catégorie (hommes, femmes, immigrés, homosexuels, ouvriers, patrons, riches, pauvres etc...).

- stéréotype : image préconçue, représentation simplifiée d'un individu ou d'un groupe humain qui repose sur une croyance largement répandue, et donc largement partagée, relative aux attributs physiques, moraux et/ou comportementaux, censés caractériser ce ou ces individus (ex : les femmes sont cancanières, les hommes infidèles et volontiers dominateurs, les infirmières sont travailleuses et courageuses, les médecins ont une écriture illisible ...). Les stéréotypes sont des représentations mentales plutôt banales. Ils facilitent la catégorisation sociale et peuvent constituer une base de consensus au sein de l'endogroupe pour justifier l'appartenance (= besoin fondamental) à celui-ci.

- préjugé : jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose, ou de ce groupe d'individus auquel on ne pense pas appartenir : "avoir un préjugé contre quelqu'un." C'est le plus souvent "contre" ; bien qu'un préjugé puisse être favorable (ex : untel n'a jamais divorcé, n'a jamais trompé son épouse : "c'est quelqu'un de bien", "les gitans sont des voleurs", "les immigrés sont des profiteurs", "les Français sont arrogants"), les préjugés sont le plus souvent négatifs, c'est une différence remarquable par rapport aux stéréotypes.

- croyance : état mental caractérisé par le fait d'accorder une valeur de vérité à un fait ou un énoncé.

- statut : le statut d'une personne définit ce qu'elle est légitimement en droit d'attendre des autres.

- rôle : notion complémentaire de celle de statut. Le rôle de quelqu'un définit ce que les autres sont légitimement en droit d'attendre de lui.

- paradigme : représentation, vision du monde, modèle, courant de pensée, point de vue. Exemple : selon le paradigme de Charles Darwin, la religion catholique et plus généralement la conception du monde véhiculée par les religions n'est pas compatible avec la théorie de l'évolution des espèces vivantes.

- continuum : dans le cas de cet article, espace imaginaire, imaginé, virtuel, plus ou moins grand, existant entre deux pôles, deux groupes.

- mobilité sociale : exemple : un(e) aide-soignant(e) croit qu'il lui est possible de changer de statut et décide de devenir infirmier(e).

- changement social : exemple : le féminisme est un phénomène social caractérisé par la croyance de plus en plus répandue parmi les femmes qu'il n'y a que collectivement qu'elles peuvent valoriser leur groupe et conquérir des droits égaux à ceux des hommes, une image plus positive de la femme, moins subordonnée au patriarcat. Il en va de même pour la classe ouvrière, perçue comme endogroupe par ses membres qui s'organisent en syndicats pour obtenir des droits arrachés à un patronat trop peu reconnaissant.

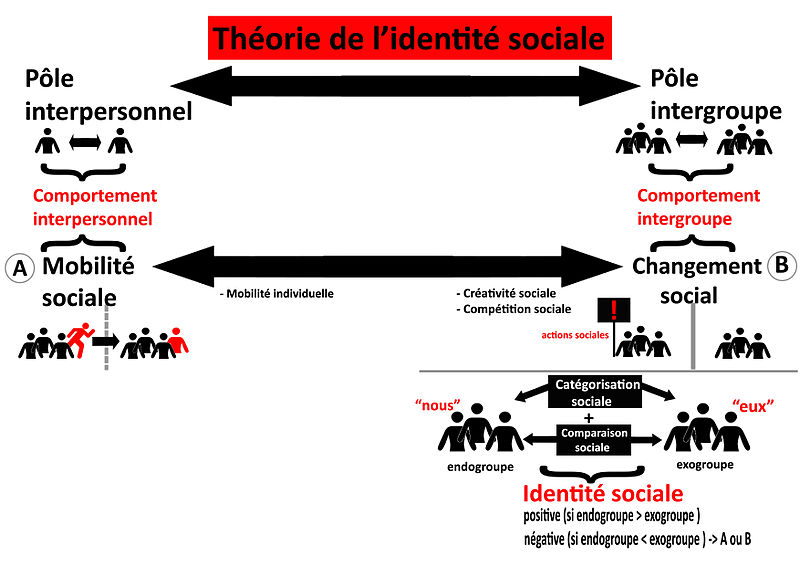

La théorie de l’identité sociale s’inscrit dans la perspective de l’étude des conflits intergroupes. Elle postule que la seule catégorisation en deux groupes distincts entraîne la discrimination à l’encontre de l’exogroupe dans le but de différencier son propre groupe d'appartenance. L’enjeu de la différentiation est une identité collective positive, celle-ci résultant d’une comparaison intergroupe favorable à l’endogroupe.

LA THÉORIE DE L'IDENTITÉ SOCIALE

Tajfel et Turner (1979, 1986) établissent une définition du concept de groupe : c’est « une collection d’individus qui se perçoivent comme membres d’une même catégorie, qui attachent une certaine valeur émotionnelle à cette définition d’eux-mêmes et qui ont atteint un certain degré de consensus concernant l’évaluation de leur groupe et de leur appartenance à celui-ci. ». Le groupe existe donc lorsque les individus ont conscience d’en faire partie ; lorsqu’ils se catégorisent dans ce groupe. La catégorisation sociale est «un outil cognitif qui segmente, classe et ordonne l’environnement social et qui permet aux individus d’entreprendre diverses formes d’actions sociales». La catégorisation sociale définit également la place de chacun dans la société. On parle d’appartenance groupale lorsque les individus se définissent eux-mêmes et sont définis par les autres comme membres d'un groupe.

Les groupes sociaux fournissent donc à leurs membres une identification sociale appelée «identité sociale». L’identité sociale est définie comme la partie du concept de soi d’un individu qui résulte de la conscience qu’à cet individu d’appartenir à un groupe social ainsi que la valeur et la signification émotionnelle qu’il attache à cette appartenance.

Émergence du comportement intergroupe

Avant de s’intéresser à l’identité sociale, Tajfel et Turner se sont d'abord interrogés sur le contexte amenant les individus à adopter des comportements intergroupes. Le comportement intergroupe se définit comme «tout comportement produit par un ou plusieurs individus à l’encontre d’un ou plusieurs individus basé sur l’identification des protagonistes comme appartenant à différentes catégories sociales». Les auteurs présentent un premier continuum sur lequel peut être situé tout comportement social. Un extrême de ce continuum correspond à l’interaction entre au moins deux individus totalement déterminés par leurs caractéristiques individuelles et leurs relations interpersonnelles et n’étant aucunement influencés par leur appartenance à un groupe. Cette situation «pure» n’existe pas dans la réalité mais représente le pôle interpersonnel du continuum. On peut donner l’exemple de vieux amis ou de la relation entre une femme et son mari. L’autre extrême de l’axe désigne l’interaction entre deux individus ou plusieurs, totalement déterminés par leur appartenance à divers groupes ou catégories sociales. La relation entre les soldats de deux armées ennemies illustre ce pôle intergroupe du continuum comportemental.

Conflits

Un des contextes amenant à des comportements intergroupes est la situation de conflit entre ces groupes. Plus le conflit est intense, plus les membres des groupes en jeu vont agir en tant que représentants de leur propre catégorie, laissant de côté leurs caractéristiques individuelles et leurs relations interpersonnelles au sein de leur groupe d'appartenance. Un des groupes doit gagner et l’autre perdre. Ce sont des conditions suffisantes pour entraîner des comportements intergroupes mais sont-elles des conditions nécessaires ?

Frontières sociales

Tajfel et Turner décrivent un second continuum qui concerne le système de croyance des individus à propos de la nature et de la structure des relations entre les groupes sociaux dans la société. Le premier extrême de ce continuum est appelé «pôle de la mobilité sociale». Il correspond à la croyance en la flexibilité de la société qui permet à tout individu insatisfait de son appartenance groupale de passer dans un autre groupe plus valorisant. Ce passage est possible grâce au talent, au travail ou encore à la chance. Est opposé à ce pôle celui du «changement social» caractérisé par la croyance en un compartimentement fortement marqué qui distingue les groupes et qui rend impossible, pour un individu seul, de s’extraire aisément de son groupe. Certaines situations économiques telles qu’une forte période de crise et de chômage peuvent illustrer ce pôle. Les individus sont alors confrontés à une réalité sociale dans laquelle il est impossible pour une personne de sortir de son groupe. Il est alors possible de relier les situations de conflits et le système de croyance «changement social». En effet, lors d’un conflit, il est très difficile pour le membre d’un groupe de penser pouvoir trahir son groupe en rejoignant l'exogroupe souhaité (ambitionné). Cela correspond à la caractéristique majeure du système de croyance : le «changement social». Ce type de situation dans laquelle la hiérarchie sociale est fortement ressentie entraîne un déplacement des comportements sociaux vers le pôle intergroupe.

Le continuum concernant les systèmes de croyance a donc une fonction causale par rapport au premier continuum comportemental.

Tajfel et Turner exposent enfin deux autres continuums qui représentent les conséquences du comportement social selon qu’il est proche du pôle interpersonnel ou du pôle intergroupe. Ces axes concernent la variabilité comportementale et attitudinale par rapport à l’exogroupe.

- Le premier continuum est basé sur l'idée que plus les membres d’un groupe ont des comportements proches du pôle intergroupe et un système de croyance proche du changement social, plus ils vont produire des comportements uniformes par rapport à l’exogroupe. A l’inverse, si leurs comportements sont proches du pôle interpersonnel et leur système de croyance proche du pôle mobilité sociale, cela produira une plus grande variabilité comportementale au sein de l’endogroupe.

- Le second continuum propose que plus les membres d’un groupe sont proches des extrêmes intergroupes et changement social, plus ils considèreront les membres de l’exogroupe comme des items indifférenciés d’une catégorie sociale et non en tant qu’individus.

Le cadre conceptuel qui vient d’être exposé permet d’établir que l’approche des relations intergroupes proposée par la théorie de l’identité sociale prend en compte d’une part les réalités sociales mais également leur impact sur les comportements sociaux à travers la médiation des systèmes de croyance socialement partagés.

Ainsi, des systèmes fortement stratifiés ou un contexte de conflit intense ou encore la présence simultanée de ces deux situations sociales génère un système de croyance de type «changement social» qui se manifeste par des actions collectives.

Conflit entre générations

S'il est possible voire pertinent de parler de conflit de générations, le fait d'être né durant une période donnée n'implique pas le sentiment d'appartenance à un groupe, du moins, ce sentiment est-il relativement insignifiant en regard d'autres critères comme la classe sociale ou l'orientation sexuelle pour ne citer que ceux-ci. L'appartenance à une classe d'âge n'est donc pas nécessairement constitutive d'un endogroupe ni vécue comme telle.

Il existe cependant certaines conditions propices à la reconnaissance de ce critère comme pertinent et fondateur d'une définition de soi comme membre d'un endogroupe caractérisé par la date de naissance.

L'identité sociale d'une génération ne se donne pas comme immédiate ni évidente en ce que les personnes nées la même année ou durant une période donnée forment un groupe arbitrairement défini et très probablement hétérogène. Si l'on s'accorde avec le point de vue de l'économiste André Masson (2000) pour qui "la génération désigne un groupe latent, formé d’individus relativement contemporains qui partagent un vécu ou des expériences similaires et se retrouvent souvent autour d’un nœud fédérateur (exemple : mai 1968), révélateur de mentalités ou d’aspirations communes", il devient alors possible d'envisager que les personnes définies par leur classe d'âge se ressentent membres d'un endogroupe auquel elles confèrent une certaine valeur. Ce fut le cas des "poilus" ayant combattu durant la Grande Guerre (1914 - 1918) et survécu à celle-ci. Il est permis de penser que la classe d'âge puisse apparaître comme un critère valable dans la définition des groupes d'"anciens combattants", assez couramment organisés en amicales ou autres associations. La classe d'âge est fréquemment revendiquée comme critère électif par certaines promotions d'élèves de lycées prestigieux et de grandes écoles, mais encore d'agents commerciaux ayant travaillé pour la même entreprise, d'amicales de retraités d'un secteur d'activité particulier etc...

On aura compris que si les notions de classe d'âge et de génération répondent à des définitions plutôt arbitraires, elles n'en restent pas moins des critères régulièrement revendiqués pour attester d'une appartenance visant la construction d'une identité sociale vécue selon le continuum intergroupe. À l'inverse, la classe d'âge constitue parfois un critère négatif constitutif d'une identité sociale dégradée et subie. L'existence de la catégorie sociale "personnes âgées" est suffisante pour s'en convaincre.

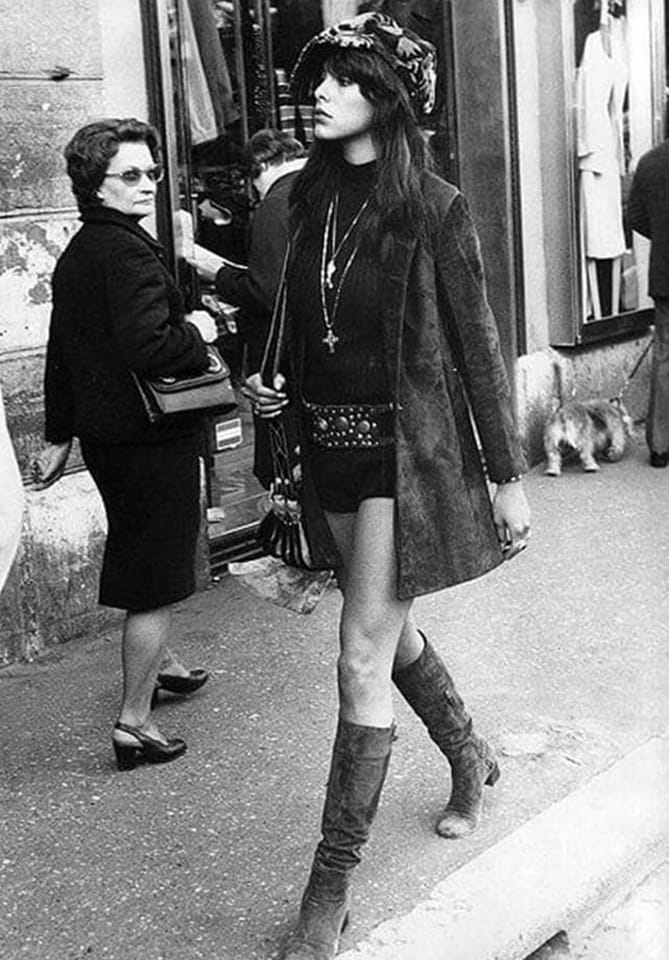

Bien que la classe d'âge soit un critère flou à géométrie variable, force est d'admettre que les personnes âgées sont souvent perçues comme un exogroupe par des personnes plus jeunes. Il est fréquent d'entendre dire "les jeunes" par contraste (si ce n'est par opposition) à un ensemble d'autres personnes décrites comme "les vieux". La révolution culturelle de mai 1968 témoigne d'un antagonisme patent, opposant deux groupes à l'évidence très distincts : une élite vieillissante s'accrochant aux privilèges inhérents à son statut, violemment contestée par une jeunesse revendiquant le droit à la promotion sociale. Un goupe de "vieux cons" réactionnaires opposé à celui de "jeunes excités" gauchistes.

Cette période historique que fut celle de 1969 à 1981 a aussi été celle d'une "révolution sexuelle" faisant de l'existence d'un "fossé des générations" un fait tangible, une réalité indubitable.

Catégorisation sociale et discrimination intergroupe

La répartition inégale de ressources rares telles que le pouvoir ou la richesse entre les groupes entraîne un fort ethnocentrisme et une rivalité entre le groupe privilégié et le groupe subordonné. De nombreuses recherches montrent toutefois que certains membres de groupes désavantagés tendent à dénigrer leur propre groupe et à valoriser le groupe dominant. Ces individus intérioriseraient l’évaluation négative de leur groupe. Contrairement aux prédictions qui peuvent être faites à partir de la théorie des conflits réels, [Muzafer Sherif - 1966], certains individus ayant un faible statut social ont donc des attitudes positives envers l’exogroupe. Les données indiquent que dans une situation sociale où la distribution des ressources est institutionnalisée, légitimée et justifiée, l’ethnocentrisme est faible. Toutefois, lorsqu’un groupe subordonné remet en question son statut et cherche à se construire une identité sociale positive, les conflits pour s'approprier des ressources rares apparaissent.

La répartition inégale de ressources rares telles que le pouvoir ou la richesse entre les groupes entraîne un fort ethnocentrisme et une rivalité entre le groupe privilégié et le groupe subordonné. De nombreuses recherches montrent toutefois que certains membres de groupes désavantagés tendent à dénigrer leur propre groupe et à valoriser le groupe dominant. Ces individus intérioriseraient l’évaluation négative de leur groupe. Contrairement aux prédictions qui peuvent être faites à partir de la théorie des conflits réels, [Muzafer Sherif - 1966], certains individus ayant un faible statut social ont donc des attitudes positives envers l’exogroupe. Les données indiquent que dans une situation sociale où la distribution des ressources est institutionnalisée, légitimée et justifiée, l’ethnocentrisme est faible. Toutefois, lorsqu’un groupe subordonné remet en question son statut et cherche à se construire une identité sociale positive, les conflits pour s'approprier des ressources rares apparaissent.

Tajfel et Turner proposent alors une hypothèse concernant les conflits intergroupes dans une société hiérarchisée : la distribution inégale des ressources rares entraîne un conflit entre les groupes dominants et dominés si ces derniers rejettent leur évaluation négative initialement acceptée ; ils remettent ainsi en cause le statu quo et cherchent à acquérir une identité sociale positive. Les groupes dominants tentent alors soit de justifier et de maintenir leur état, soit de créer une nouvelle hiérarchie mais qui reste en leur faveur. Cette hypothèse soulève de nombreuses questions concernant par exemple les conditions amenant les différences de statut entre les groupes à accroître ou au contraire à diminuer les conflits intergroupes. Tajfel et Turner se basent sur des données expérimentales pour examiner ces questions. Nous venons de voir qu’un conflit d’intérêt n’est pas suffisant pour générer un conflit ouvert entre des groupes protagonistes mais des études permettent de penser que ce ne serait pas non plus une condition nécessaire pour voir apparaître de la compétition et de la discrimination.

Groupes minimaux

Le principal paradigme lié à la théorie de l’identité sociale est celui des groupes minimaux. Il repose sur la création de deux groupes sur la base de critères arbitraires. Chaque individu doit ensuite allouer des points à des individus dont il ne connaît que l’appartenance groupale. Cette situation ne met en jeu aucun conflit d’intérêt, les groupes sont anonymes, il n’existe aucune hostilité entre les groupes avant le début de l’expérience, il n’y a aucune interaction particulière entre les membres d’un même groupe ou entre les groupes. Il n’y a par ailleurs aucun lien entre les gains personnels et ceux recueillis par le groupe. Ces groupes sont donc dits «minimaux» car ils sont purement cognitifs, autrement dit, perçus comme tels car institués de façon arbitraire. Cette situation épurée génère pourtant une compétition entre les groupes et des comportements discriminatoires envers l’exogroupe. Il semble donc que la seule présence d’un exogroupe entraîne ce type de comportement : il y a "nous" et "eux". Pour Tajfel et Turner cependant, la compétition et la discrimination observées ne sont pas l’expression d’une lutte pour des ressources. L’enjeu est seulement la création d’une identité sociale positive.

Identité sociale et comparaison sociale

Rappelons que l’identité sociale est la partie du concept de soi d’un individu qui résulte de la conscience qu’à cet individu d’appartenir à un groupe social ainsi que la valeur et la signification émotionnelle qu’il attache à cette appartenance. À partir de cette définition, Tajfel et Turner établissent trois principes généraux :

- Les individus cherchent à accroître ou maintenir leur estime de soi. Ils aspirent donc à un perception positive, valorisante d'eux-mêmes.

- Les catégories sociales et le fait d’appartenir à ces catégories sont connotés positivement ou négativement. Ces évaluations sont partagées aussi bien par les membres d’un groupe que par les membres des différents groupes. La valeur de l’identité sociale dépend de l’évaluation des groupes en jeu dans l’identité sociale de la personne.

- L’évaluation d’un groupe se fait par comparaison avec certains autres groupes sur certains critères considérés comme importants. S’il ressort de la comparaison un écart en faveur de l’endogroupe, cela lui confère un fort prestige, mais si la comparaison est négative pour l’endogroupe le prestige qui en est retiré est faible.

Tajfel et Turner déduisent de ces suppositions trois principes théoriques :

- Tout d’abord, les individus doivent avoir intégré leur appartenance groupale à leur concept de soi. Ils doivent être identifiés à l’endogroupe.

- Ensuite, la situation doit permettre une comparaison intergroupe sur des critères pertinents. Tout critère différant entre les groupes n’a pas une valeur évaluative, seules certaines caractéristiques ont de l’importance pour les groupes impliqués dans la comparaison.

- La comparaison ne peut donc pas se faire vis à vis de n’importe quel exogroupe. La similarité, la proximité et la pression exercée par la situation sont des critères permettant de déterminer quels exogroupes sont valables pour fonder une comparaison.

L’hypothèse est alors faite que la pression pour obtenir une évaluation positive de son groupe lors des comparaisons amène les groupes à vouloir se différentier des autres. Trois facteurs influencent la différentiation intergroupe :

- Tout d’abord, les individus doivent avoir intégré leur appartenance groupale à leur concept de soi. Ils doivent être identifiés à l’endogroupe.

- Ensuite, la situation doit permettre une comparaison intergroupe sur des critères pertinents. Tout critère différant entre les groupes n’a pas une valeur évaluative, seules certaines caractéristiques ont de l’importance pour les groupes impliqués dans la comparaison.

- La comparaison ne peut donc pas se faire vis à vis de n’importe quel exogroupe. La similarité, la proximité et la pression exercée par la situation sont des critères permettant de déterminer quels exogroupes sont valables pour fonder une comparaison.

Compétition «réaliste» et compétition «sociale»

L’objectif de la différenciation est de maintenir ou d’acquérir une certaine supériorité par rapport à l’exogroupe sur certaines dimensions. Tout acte de ce type s’inscrit dans une démarche de compétition. Cette compétition est qualifiée de «sociale» car elle est motivée par une évaluation en terme de comparaison sociale. Elle diffère de la compétition «réaliste» qui résulte d’intérêts incompatibles entre les groupes, notamment quant à la rareté de certaines ressources. De plus, les conséquences en terme de comportements sont également différentes. À la suite d’une compétition réaliste, le groupe perdant doit être hostile envers les vainqueurs car il a été privé d’une récompense et que l’interaction a été exclusivement conflictuelle. Après une compétition sociale en revanche, les perdants peuvent accepter la supériorité des vainqueurs tant que les termes de la compétition sont perçus comme étant justes et légitimes. Ce concept de compétition sociale apporte un nouveau regard sur les résultats obtenus avec le paradigme des groupes minimaux. Dans cette situation épurée, les gains acquis lors d'un jeu sont le seul critère de comparaison disponible. La discrimination peut être interprétée comme la volonté de différencier son groupe sur ce seul critère.

L’objectif de la différenciation est de maintenir ou d’acquérir une certaine supériorité par rapport à l’exogroupe sur certaines dimensions. Tout acte de ce type s’inscrit dans une démarche de compétition. Cette compétition est qualifiée de «sociale» car elle est motivée par une évaluation en terme de comparaison sociale. Elle diffère de la compétition «réaliste» qui résulte d’intérêts incompatibles entre les groupes, notamment quant à la rareté de certaines ressources. De plus, les conséquences en terme de comportements sont également différentes. À la suite d’une compétition réaliste, le groupe perdant doit être hostile envers les vainqueurs car il a été privé d’une récompense et que l’interaction a été exclusivement conflictuelle. Après une compétition sociale en revanche, les perdants peuvent accepter la supériorité des vainqueurs tant que les termes de la compétition sont perçus comme étant justes et légitimes. Ce concept de compétition sociale apporte un nouveau regard sur les résultats obtenus avec le paradigme des groupes minimaux. Dans cette situation épurée, les gains acquis lors d'un jeu sont le seul critère de comparaison disponible. La discrimination peut être interprétée comme la volonté de différencier son groupe sur ce seul critère.

Statut social et stratégies de changement

Du point de vue proposé par la théorie de l’identité sociale, le statut n’est pas une ressource rare comme peuvent l’être le pouvoir ou la richesse, l'eau ou la nourriture. Le statut est le résultat de comparaisons intergroupes. Il reflète la position du groupe sur une dimension de comparaison donnée. Le fait d’avoir un faible statut ne provoque pas nécessairement ni directement de la compétition ; celle-ci apparaît à travers la recherche d’une identité sociale positive. Il existe en effet diverses façons de réagir face à une identité sociale négative.

La première stratégie est désignée par le terme de «mobilité individuelle». Si un individu croit en la mobilité sociale et que son groupe d’appartenance lui vaut une identité sociale négative, alors il tentera de quitter ce groupe pour rejoindre un autre groupe ayant un statut plus élevé. Cette stratégie est individuelle, elle n’apporte aucun changement au statut du groupe d'origine. La mobilité individuelle nécessite donc une dés-identification des individus vis à vis de leur groupe d’appartenance.

La deuxième stratégie consiste pour les individus à recourir à la «créativité sociale» : les membres de groupes à faible statut peuvent chercher à se distinguer plus favorablement en modifiant des éléments de comparaison. Cette technique est collective mais n’implique pas de réel changement de position pour le groupe. Les individus peuvent par exemple trouver de nouvelles dimensions sur lesquelles comparer l’endogroupe et l’exogroupe. L’objectif est d’établir la comparaison sur une dimension favorable à l’endogroupe. Il s'agit donc d'une stratégie de changement de paradigme de comparaison. Il est cependant difficile de rendre cette nouvelle dimension légitime aux yeux de l’exogroupe. Si les membres de l'exogroupe sentent la supériorité de leur groupe menacée, des tensions entre les groupes peuvent donc apparaître. On peut également changer la valeur associée aux attributs du groupe : ce qui conférait un statut négatif au groupe est valorisé pour obtenir une comparaison favorable à l’endogroupe vis à vis de l'exogroupe. La dimension de comparaison ne change pas mais la connotation négative qui lui était associée est rejetée (ou assumée !). Les individus peuvent alors se comparer à un autre exogroupe. Appartenir au prolétariat devient une source de fierté par comparaison aux détenteurs du capital ; assumer le terme originellement injurieux de "pédé" vise à déposséder les hétérosexuels homophobes de son caractère offensif et offensant ("Je suis un pédé ? Et alors ? ...") à l'égard des homosexuels masculins (cf. la "marche des fiertés") ; adopter un style musical et/ou vestimentaire très singulier peut devenir un instrument de différenciation et de valorisation vis à vis d'autres groupes sociaux aux goûts plus policés.

La troisième stratégie est appelée «compétition sociale». Dans cette situation, la dimension initiale de comparaison est conservée. L’endogroupe cherche à renverser la situation pour atteindre une position valorisée. L’application de cette stratégie implique un conflit intergroupe visant la modification de la position de chaque groupe.

En regard de ces différentes stratégies, Tajfel et Turner s’interrogent sur ce qui fait que les membres des groupes subordonnés n’entrent pas en conflit avec les groupes dominants. Tout d’abord, s’il apparaît possible de passer d’un groupe à l’autre, les individus vont favoriser la mobilité individuelle. Or, cette stratégie implique de se dés-identifier de son groupe ce qui entraîne une réduction de la cohésion de ce groupe, ce qui fragilise sa cohésion. Ce détachement du groupe a deux principales conséquences. D’une part, les individus ne considèrent plus que les groupes distincts ont des intérêts distincts. D’autre part, cela est un obstacle à la mobilisation du groupe pour mener des actions collectives servant leurs intérêts. Dans ces conditions, le changement du statut du groupe est fortement compromis. Ensuite, si le passage entre les groupes est objectivement ou subjectivement difficile, cela favorisera la créativité sociale. Autrement dit, si l'on ne croit pas en la porosité des frontières entre classes sociales, c'est par l'action collective que l'endogroupe va chercher à se valoriser en changeant l’exogroupe utilisé pour se comparer. Cela permettra aux individus d’accepter leur situation ce qui freinera toute volonté de changement et donc toute compétition intergroupe. La mobilité individuelle ainsi que certaines formes de créativité sociale interviennent donc dans la réduction des risques de conflits intergroupes.

Tajfel et Turner proposent deux conditions amenant les individus subordonnés à entrer en compétition avec les dominants :

- La première est le maintien de leur identification comme groupe dévalorisé.

- La seconde est le maintien du groupe dominant en tant que point de comparaison pertinent, ce qui implique pour les membres du groupe subordonné, que la position de chacun peut changer.

La perception d’une alternative à la situation sociale correspond à une comparaison intergroupe «insécure» (potentiellement dangereuse). Lorsque la différence de statut entre le groupe dominant et le groupe dominé est perçue comme immuable, l’identité sociale est «sécure» (hors de danger). En revanche, si cette relation est remise en question, l’identité sociale devient «insécure» (potentiellement dangereuse). Les groupes ayant un statut élevé peuvent donc également avoir une identité sociale insécure dans la mesure où leur position est menacée. La remise en question de leur supériorité peut résulter de l’action collective de groupes subordonnés (ouvriers contre patrons) ou d’un conflit interne. Quel que soit le statut du groupe, celui-ci réagit face à une identité sociale insécure en cherchant à accroître son prestige. La stabilité et la légitimité d’un système sont donc des critères importants pour prédire si les groupes, dans ce système, vont faire preuve d’ethnocentrisme. Lorsque le système est perçu par les groupes de faible statut comme étant instable et/ou illégitime, ils développent de l'ethnocentrisme et rejettent leur statut d’infériorité. Dans le cas où ce sont les groupes dominants qui considèrent leur statut comme illégitime (plus rare mais possible dans un climat pré-révolutionnaire), on observe une augmentation de la discrimination lorsque l’opposition des groupes subordonnés est faible et une réduction de la discrimination lorsque la supériorité des dominants fait l’objet de contestations. En revanche, lorsque les groupes dominants jugent que leur supériorité est légitime, ils adoptent des comportements très fortement discriminatoires.

Conclusion

L’intérêt de la théorie de l’identité sociale réside dans l’intégration de divers processus dans un cadre théorique cohérent. Elle associe en effet la catégorisation sociale, l’auto-évaluation à travers l’identité sociale et la comparaison intergroupe afin de fournir une explication aux différentes formes de comportements sociaux, de conflits sociaux, de changements sociaux et de phénomènes sociaux, y compris dans une perspective historique (conversion de l'Empire Romain au christianisme, abolition de l'esclavage, lutte des classes, féminisme, dépénalisation de l'homosexualité, abolition de la peine de mort ...).

Références

- Tajfel, H. and Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In S. Worchel and W. Austin (Eds), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-48). Pacific Grove, CA/ Brooks/Cole.

- Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel and W. Austin (Eds), Psychology of intergroup relations (2nd ed., pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.

VIDEO

Thibault Gouttier, un youtubeur féru de psycho vous explique tout ça à sa façon remarquablement claire et fluide.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire